发布时间: 2025-02-08

来源:湘潭理工学院

作者:聂皓熊、周啸甜

浏览量:1112

2024年12月15日-19日,湘潭理工学院人文与艺术学院中文2209班的聂皓熊与新媒体2202班的周啸甜共同走过了一段意义非凡的旅程——“湘理学子名校行”暨南大学研学之旅。

这次研学,她们不仅实地探访了暨南大学的美丽校园,更深刻体验了这所百年学府深厚的文化底蕴与浓郁的学术氛围。

01

著名“侨校”:中华与世界之桥梁

早在出发前,聂皓熊与周啸甜就通过网络对暨南大学有了初步了解。

然而,当她们真正站在暨南大学石牌校区那高大洁白的半圆形拱门前时,仍不禁发出由衷的赞叹。

在校门前,她们偶遇了两位暨大同学,这两位同学不仅热情欢迎她们的到来,还主动介绍道:“这座半圆形的校门象征着暨南大学像桥梁一样连接着中华与世界。今天我们在门前相遇,或许也是这座‘桥’带来的缘分。”

暨南大学作为著名的“侨校”,港澳台侨及外国留学生占全校全日制学生总数的三分之一左右。漫步在暨大校园,聂皓熊和周啸甜几乎每隔半小时就能遇见几位外国留学生,仿佛置身于一个“小联合国”。

石牌校区的万国墙是暨大的标志性建筑,黄色的墙面上刻有上百个国家和地区的名字,吸引了无数游客打卡留念。

在这里,她们遇到了一位俄罗斯学生,他表示“万国墙”是他最喜欢的地方之一,因为在这里每个国家和地区都是平等的。在暨大,与来自世界各地的同学平等自由地交流学习,让他深刻理解了“美美与共,天下大同”的中华文化精髓。

在图书馆前的草坪上,三位印度女孩正在晒太阳学习。虽然聂皓熊和周啸甜因英语沟通能力不强而有所顾虑,但三位女孩却主动向她们打招呼并邀请她们一起坐在野餐垫上。通过中英文夹杂的交流,她们聊得非常愉快。

这一刻,聂皓熊和周啸甜深刻感受到了跨文化交流的魅力,也意识到只有勇于开口交流,才能真正理解和尊重不同的文化。

02

学习反思:传统与创新相融合

暨南大学石碑校区的许多建筑建于上世纪60年代,同期栽种的树木如今已长成参天大树。校园内的路名如金陵路、南京路、真茹路等,都蕴含着深厚的历史底蕴。建筑、植物和路名共同诉说着暨南大学的百年历史。许多建筑的外墙上爬满了爬山虎和三角梅,绽放的花朵为古老建筑增添了一份生机与活力。

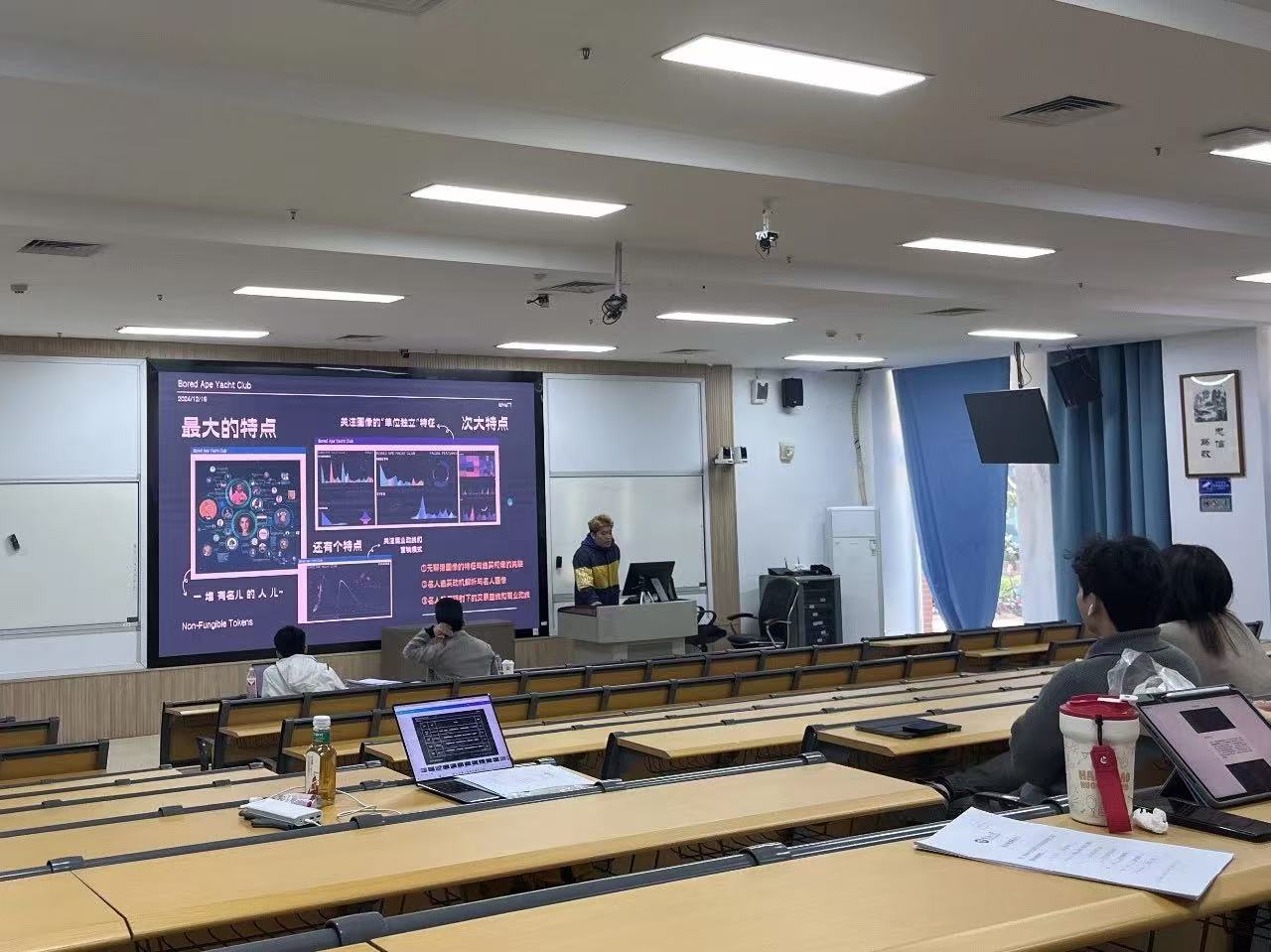

作为人文与艺术学院的学生,聂皓熊和周啸甜对暨南大学的新闻与传播专业尤为关注。她们跟随暨大文学院的同学一起上了一堂《媒介哲学》汇报课。课堂上,她们不仅了解了暨大学子对当前哲学视域下的网络文化现象和传播的思考,还对新媒体、新网络时代下的传播媒介有了全新的认识。

坐在她们旁边的两位香港外招生杨雁云和钟海文向她们介绍了暨大的多样化培养方案。以网络与新媒体专业为例,学生的研究方向可以通过选择选修课来划分,如学术型和技术型等。更为新颖的是,暨大的毕业考核也更为多元,学生可以选择毕业论文或毕业设计作为考核方式。

香港外招生杨雁云和钟海文与聂皓熊和周啸甜的合影

通过对比暨南大学与湘潭理工学院的网络与新媒体专业,周啸甜深刻感受到暨大在教学中更注重与前沿科技的融合,如AI数字媒体等。暨大网络与新媒体专业的新媒体数字产品工作坊的期末作品汇报就围绕AI生成展开,其中一个作品《绿人人格宿舍情景剧账号》依托AI应用开发平台Coze,构建了一款采用GUI界面的小红书全链路运营的AI集成应用,大大提高了运营的智能与便捷性。

这也引发了聂皓熊和周啸甜的深刻反思,她们意识到要想不被传媒行业淘汰,必须加快融入AI时代的步伐。周啸甜暗下决心:“再不学点硬核技能,真的要被时代甩下来了。”因此,她们明确了自己接下来的学习方向:不仅要拓展各领域知识,还要学习AI图片生成、视频制作等相关技术。

03

学术氛围:开放与活力共交织

在暨南大学明湖边,垂钓的老人和嬉戏的孩子构成了一幅和谐的画面。孩子们比赛钓鱼,每当有小鱼上钩就兴奋地奔走相告,湖边充满了欢声笑语。中途,遇到了一位解不开鱼线的老人,聂皓熊和周啸甜主动上前帮忙。老人原来是暨大的教授,退休后经常来湖边钓鱼,他对她们俩说:“最重要的是要保持一颗年轻的心,认真对待每一天。”

除了闲适的老人和孩子外,路上的老师和学生总是步履匆匆,似乎每个人都在珍惜每一分每一秒。

聂皓熊和周啸甜遇到了一位戏剧与影视专业大二的男生,他告诉她们戏剧与影视专业的学生大部分时间都在积极寻找进组学习的机会。他这一学期已经进了三次组,在班上并不算多,有些同学甚至一学期都待在组里。在这样人人向上的学习氛围里,每个人都不想落后。他鼓励她们遇到机会就要勇敢去争取。

在暨大的校园里,开放与自由的学术氛围弥漫在每一个角落。学校不仅鼓励同学们之间的广泛交流,还推动多门课程资源的共享与联合培养,为学子们提供了丰富的学习机会。

暨南大学22级网络与新媒体专业的杨雁云同学来自中国香港,她感慨地说:“在暨大求学,为我打开了一个全新的世界窗口。我不仅结交了来自世界各地的朋友,还有机会更深入地认识内地。”

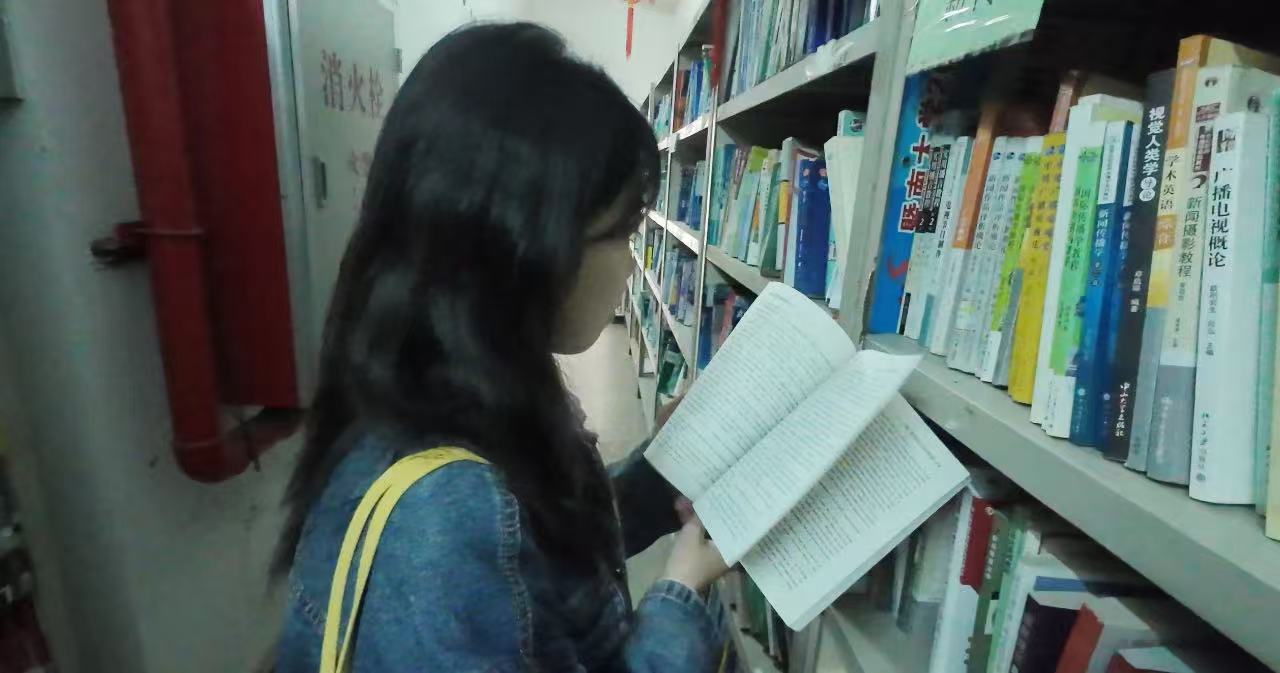

在暨大校园的金陵四文化广场旁,一间不起眼的房子吸引了聂皓熊和周啸甜的注意,她们走近一看,原来这是暨大的“勤工助学爱心书屋”。在书屋中,她们遇到了前来捐献书籍的同宿舍同学。原来,书屋内的书籍大多是通过回收得来的,勤工俭学的同学会将这些书籍按专业大类整理好,供同学们借阅。而卖书所得的钱款,学校则会作为助学金,资助家境贫寒的学生。

联想到自己宿舍里堆积如山的书籍,聂皓熊不禁琢磨,如果湘理也能像暨大一样设立一个回收书屋,这些书籍资源就能得到更有效的利用,避免浪费。同时,这也是同学们献爱心、传递温暖的好机会。她计划回校后和老师、同学一同交流下这个想法,看能不能变成现实。

回顾整个暨南大学之旅,聂皓熊和周啸甜感受到了满满的热情与友善。她们与相关专业的学生和老师进行了深入的交流,不仅拓宽了学术视野,接触到了学科前沿知识,还更清晰地认识到了自己的不足,明确了未来努力的方向。

“作为中文和新媒体的学生,我们在向世界传播优秀中华文化的道路上大有可为。因此,我们要不断提升自己的专业素养和跨文化交流能力,为中华文化的传承与发展贡献自己的力量。”在与班级同学分享暨南大学的研学心得时,聂皓熊深有感触地说。